Giuseppe Marco Calvino

opere teatrali

novelle in versi

testi inediti

la copertina

Salvatore Mugno

scrittore

Ringraziamenti:

Renato Alongi

Renato Lo Schiavo

Renzo Porcelli

Sergio Marchingiglio

|

|

|

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia

|

Giuseppe Marco Calvino - Il secolo illuminatissimo

a cura di Salvatore Mugno

|

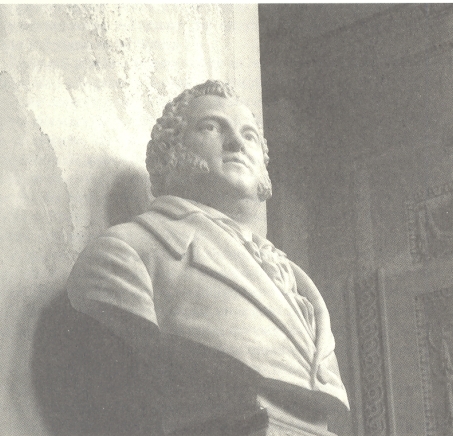

Busto di Giuseppe Marco Calvino presso la Cattedrale di Trapani

|

|

III. CALVINO INEDITO

1. TESTI TEATRALI IN PROSA

Le fide pescatrici

Inscenata a Messina e ancorata alle disavventure di una modesta famiglia marinara, la commedia potrebbe essere considerata un non trascurabile “precedente” de I Malavoglia verghiani, sebbene con svolgimento ed esiti, alfine, capovolti.

Agnese e Dorina, figlie del pescivendolo Pietro, sono state separate (da circa due anni) dai loro fidanzati (Gianni e Antonio), catturati in mare dai pirati barbareschi e condotti in schiavitù ad Algeri. Il genitore delle fanciulle si affatica ad accumulare risparmi per provare a “riscattare” i due malcapitati. Il conte Spiezia e il barone del Ponte Rotto - con la collaborazione del servitore Burrasca - si industriano per insidiare l’onestà e la fedeltà delle giovani (“pescatrici”, invero riparatrici di reti). Provano anche a volgere a proprio favore la stupidità di Narduccio, il fratello sciocco delle ragazze. Le brighe dei nobilotti si scontrano con la prudenza e le astuzie della controparte, oltre che, a un certo punto, con la resipiscenza e il ravvedimento del conte.

I prigionieri, infine, faranno ritorno in Sicilia nelle vesti di ricchi mercanti e i nostrani proci saranno consegnati alla prigione.

Il testo calviniano è ricco di spunti tematici e di qualità letterarie, oltre che di riferimenti ai costumi siciliani del tempo.

L’intrigante commercio piratesco, com’è noto, aveva uno dei suoi fulcri proprio nell’area trapanese, sebbene anche nel Messinese - dove l’autore ambienta l’opera - l’attività corsara e la compravendita degli schiavi fossero floridi. Se i due uomini ridotti in cattività praticassero soltanto la pesca, o fossero anche dediti ai traffici della pirateria e corsareschi, oppure fossero semplicemente dei bonavoglia (cioè rematori nelle galere, volontariamente imbarcati al fine di poter far fronte ai propri debiti o alla propria povertà), non emerge con certezza dal testo.

Una consolidata e autorevole letteratura attesta delle imprese - corsare e piratesche - della marineria trapanese, narrandone le glorie e la ferocia, e anche la disinvolta e, talvolta, crudele gestione del riscatto degli schiavi.1

Il lavoro calviniano, a questo riguardo, avrebbe potuto spingersi più a fondo, sebbene, al tempo in cui egli scrisse la sua commedia, una critica diretta e incondizionata del fenomeno non sarebbe stata, forse, gradita da quanti - e sarebbero stati molti e potenti - ancora godevano dei benefici e dei proventi di quelle attività.2

La circostanza che i due fidanzati ridotti in schiavitù ritornino dalla “disavventura” nelle vesti di solidi mercanti, potrebbe far, quanto meno, sospettare che essi non fossero rimasti del tutto estranei ai traffici “tipici” dell’epoca.

Tra gli argomenti affrontati - talvolta soltanto sfiorati - dallo scrittore vi sono quello della vessazione dei bottegai (assoggettati all’esosa “meta” e costretti ad aumentare i prezzi o ad evadere la tassazione operando da “irregolari”); il diléggio di una nobiltà spiantata e corrotta, disposta a mercanteggiare con la giustizia e ad abusare dei disgraziati («(...) questi signori ricchi non anno core» dirà Pietro; «(...) la forca non è fatta per i ricchi» sentenzierà Dorina); l’ambiguo trionfo dell’azione della magistratura; il conflitto tra le classi; ma anche la lotta “fratricida” tra il conte e il barone; certe atmosfere, astuzie e arrière-pensée libertine e licenziose tipicamente settecentesche, alla maniera delle Liaisons dangereuses; la pia raffigurazione del quadretto famigliare...

In realtà, ci pare di poter scorgere nei tentennamenti dell’ambientazione sociale e civile anche le incertezze e le reticenze del Calvino, dibattuto tra la fede nella ragione, nel cielo e nella giustizia, da un lato, e il disincanto del vecchio conoscitore del cuore umano, e soprattutto di quello siciliano di quel tempo, dall’altro. I vari personaggi, infatti, spesso rappresentano sentimenti contrastanti e mutevoli (emblematico il duetto sull’amore tra il conte innamorato e il barone smaliziato; il riscoperto piacere dell’onestà del primo e l’elogio dell’oro di Burrasca, emissario del secondo: «L’oro è la forza, tutto vince»). Proprio tali contraddizioni renderebbero poco innovativo il testo calviniano, che pure si può ritenere di buona fattura stilistica, oltre che un’interessante “finestra” sul linguaggio e sui mores primo-ottocenteschi.

Non esente da contaminazioni molieriane, lo scrittore trapanese adotta un timbro di scrittura per lo più gradevole, efficace, ben ritmato, servendosi di francesismi (ad esempio, attrappare, o di avvantaggio), di giochi verbali (digiuni al posto di déjeuner), di divertenti invenzioni (“brutta carezza” come eufemismo di ceffone); delinea personaggi assai pregevoli nelle figure di Narduccio e Burrasca, coi loro pensieri “segreti” e la fresca comicità; pratica un dettato preciso, scarno, puntuale, mirando a un teatro, al tempo stesso, psicologico, da intrigo e realistico, non privo di ambizioni etiche montaignane. Quando l’autore si accosta alle verità essenziali dell’uomo, al suo sentire insopprimibile, risulta sempre assai abile e sobrio. Ad Agnese fa dire «che in questo mondo non si dà vera felicità» e, indagando in tutta libertà la condizione degli umili e, in particolare, delle donne di modesto “censo”, si spinge a rivendicazioni proto-femministe, laddove lamenta e condanna il confinamento domestico e intellettuale delle donne, a cui si negherebbe perfino la possibilità di affinare la propria sensibilità, evenienza che verrebbe valutata alla stregua del vizio, dell’affettazione, del difetto... Le povere, insomma, le si vorrebbe anche rozze e volgari, tonte e cocciute, come emerge da un dialogo tra Agnese e Dorina.

Altro dato degno di essere evidenziato ci sembra l’avversione che il Calvino esprime - tra le righe - per il romanzo e, soprattutto, il romanzesco, all’interno del “duello” dialogico tra il conte e il barone, quasi relegando quel genere letterario tra gli artifici di un’epoca al tramonto, a fronte, forse, della maggiore concretezza e immediatezza dell’opera teatrale che, nella sua concezione, apparirebbe meno manipolabile dalla menzogna e più vicina alla vita reale.

Si tratterebbe di una posizione piuttosto in linea con l’idea - ancora solida a cavallo tra Settecento e Ottocento - del romanzo come narrazione inferiore.3

L’autore trapanese non ebbe il tempo per poter mutare opinione.

NOTE

1 Si veda, ad esempio, Masuccio Salernitano, Il Novellino con appendice di prosatori napoletani del ‘400, a cura di G. Petrocchi, Firenze, Sansoni, 1957, p. 221: «Trapani, cità nobile de Scicilia, como multi sanno, è posta ne le postreme parte de l’isola, e quasi più vicina in Affrica che altra terra de’ cristiani; per la cui accagione i trapanisi multo spesso con loro ligni armati corsiggiando discorreno le spiagge e rivere de’ mori, fandove de continuo grandissime prede, e anco loro sono a le volte da’ mori depredati; de che spesse volte avviene che, per contrattare gli recatti de’ pregioni, da parte in parte vi fanno le tregue, e portano le mercanzie, e comparano e vendono, e con gran facilità pratticano insiemi; per la quale ragione pochi trapanisi sono, che non sappiano le circustanzie de’ paesi de’ mori como sanno le loro medesme».

Anche Salomone Marino esalta le doti degli «audaci marinai di Trapani, che coi loro minuscoli liutelli e la primitiva arma dei ciottoli, non solamente sanno vincere e predare le fuste e le galeotte dei corsari barbareschi, ma tengono rispettate le spiagge trapanesi e paventati e indisturbati esercitano la pesca fin nei lidi africani» (cfr. G. Bonomo, Schiavi siciliani e pirati barbareschi, Palermo, Flaccovio, 1996, p. 36).

Giovan Francesco Pugnatore (Istoria di Trapani, a cura di S. Costanza, Trapani, Corrao, 1984) riferisce, tra l’altro, del memorabile saccheggio di Monastir del 1583 ad opera dei corsari trapanesi.

Intrigante, sotto molteplici profili, risulta la documentazione raccolta da Bonomo sugli usi dei Trapanesi nel dotarsi di schiavi: «A Trapani tra il 1590 e il 1610 molti personaggi che vivevano di rendite di proprietà non terriere, possedevano e avevano in affitto schiavi e schiave addetti ai lavori casalinghi. Non sempre chi comprava schiavi li impiegava direttamente: c’erano mercanti che li compravano per darli in affitto, individualmente o a gruppi, a terzi, che li richiedevano per lavorare nei campi o nelle masserie, per cavare pietre, per costruire case, ecc. Le schiave superavano dell’80 per cento gli schiavi. Nel secolo XVI le famiglie siciliane che possedevano schiavi erano tenute a denunziarli. In quel secolo e nel seguente gli schiavi erano denunziati sia tra le anime che tra i beni mobili. Un quadro molto vivace di vicende domestiche e di piccanti cause civili legate alla presenza di belle e giovani schiave a Trapani nel secolo XV è fornito da Carmelo Trasselli. Da alcuni riveli del 1593 si evince che nelle famiglie presso cui vivono giovani schiave è frequente la presenza di verne o figli naturali. “Insomma molte case trapanesi erano di fatto privati postriboli o, se si vuole un’espressione meno cruda, dei variopinti ginecei con ragazze di razze spesso diverse (...). Non meno interessato alla schiavitù domestica era il clero secolare, presso cui più numeroso si contava in proporzione l’elemento servile. A Trapani per gli anni 1658-62 su cinque persone che esportano soggetti servili due sono sacerdoti. Da alcuni addirittura si crede che quasi tutti gli ecclesiastici possedessero schiave” (...). Marrone rammenta le tristemente famose lotte feroci tra i San Clemente e i Fardella a Trapani, i Luna e i Perollo a Sciacca. Tra gli uomini di Giacomo Fardella “primeggiavano per la forza, il coraggio e la fedeltà circa cento schiavi negri, armati e valorosissimi”. Nel 1516 Simone San Clemente assediò e distrusse il palazzo di Giacomo Fardella, ma questi riuscì a fuggire con la famiglia e a riparare a Messina.

La Sicilia nel medioevo, prima dell’occupazione araba, aveva schiavi negri portati da mercanti moreschi. “Tutti i siciliani, ma più particolarmente i Trapanesi, alla cui città prima che in altro loco per cagion di vicinanza e del porto venivano, incominciarono a comprarne per servirsene così nei bisogni della casa, come in quelli della villa”. Il primo giorno dell’anno tutti gli schiavi negri di Trapani si radunavano in un luogo fuori la città per eleggere “a più voci un consolar magistrato, che re era poscia da loro per vana ambizione chiamato. Tre giorni erano a lui assegnati per dare udienza a schiavi querelanti e ai loro padroni” (Pugnatore 1984)» (cfr. G. Bonomo, Schiavi siciliani e pirati barbareschi cit., pp. 53, 55 e 56).

Non meno importanti sono i dati che lo stesso studioso fornisce alla materia dei “riscatti” degli schiavi e ai “cartelli” affaristico-malavitosi e, forse, proto-mafiosi, che ne gestivano il controllo: «La parte più angosciosa della “storia” di Ballature è connessa alle vicende del riscatto. Dal suo racconto emerge che in Tunisia il riscatto degli schiavi era in subordine ai traffici intrattenuti da intermediari della Redenzione di Palermo per conto di potenti personaggi di Trapani con altrettanti di Tunisi. Ciò comportava grave danno ai “poveri schiavi”, quelli non “raccomandati” dai trapanesi. Ballature era tra i poveri schiavi e di tale condizione ne faceva personale tristissima esperienza. Quando l’agognata liberazione gli sembrava prossima, doveva constatare che altri schiavi venivano liberati che non avevano più anni di schiavitù - lui era schiavo da dieci anni -, non erano nella lista dei riscattandi curata dalla Redenzione, né a questa era stata versata per loro alcuna somma di denaro a titolo di contributo o di anticipazione per il riscatto. Gli schiavi liberati erano trapanesi, privilegiati da quel padron Salvatore e da altri intermediari al servizio di gente ricca e potente di Trapani, a quel tempo una delle città più grandi e ricche del regno di Sicilia. Può suscitare indignazione per il fatto in sé e il modo di comportarsi di quel Salvatore, ma non fa meraviglia se i riscattatori operanti a Tunisi erano “consultori et amici” trapanesi, compreso un “cappuccino laico”, esecutori di ordini imposti da Trapani. Ballature accenna a trapanesi che possedevano navi, scudi d’oro, e perciò “tanto si facea per la Redentione quanto volevano quessi trapanesi” che riscattavano coloro per i quali avevano interesse “et quelli poveretti per li quali le loro genti si hanno venduto insino alle cenneri”, cioè si erano spogliati di ogni loro avere, “et racomandati et allistati”, erano lasciati in catene in Tunisia. Molti amici di schiavi trapanesi erano armatori di legni da corsa e disponevano di notevoli mezzi economici.

E’ fuori da ogni ragionevole dubbio che non pochi tra i trapanesi catturati dai tunisini, da privilegiare per il riscatto, erano corsari o pirati al servizio di armatori di Trapani dediti alla corsa o alla pirateria; Trapani era il porto corsaro per eccellenza, come si è avuto modo di rilevare. Ballature vorrebbe dire di “altre cose inconvenienti”, ma di esse ritiene di doverne scrivere in questa supplica ai rettori dell’Arciconfraternita per la Redenzione dei cattivi; certe cose, egli dice, non possono essere dette “per scriptura”. A suo avviso avrebbero potuto dire molto i riscattati che ritornavano col vascello su cui anch’egli avrebbe dovuto imbarcarsi. Ma è da dubitare che i trapanesi avessero voglia (e licenza) di parlare del loro iter di riscattandi. (...). Dalla lettera di Ballature alla moglie, e da quel che egli dice del suo vivere da schiavo, dalla supplica ai rettori della Redenzione del regno di Sicilia, ci sembra di poter considerare in via di ipotesi legami di tipo mafioso tra imprenditori trapanesi di corsa e di pirateria e autorità tunisine in ordine al riscatto degli schiavi. (...). Armatori di legni da corsa e imprenditori di spedizioni di pirati erano a Trapani persone che contavano per ricchezza, importanti per gli uffici ricoperti nel governo della città e della Sicilia: erano ammiragli, viceammiragli, ricchi mercanti, ebrei, a volte erano cointeressati anche i viceré di Sicilia. Non si può escludere, a nostro vedere, che intendendosi coi tunisini non avessero provveduto a regolamentare, a modo loro, il riscatto di quei trapanesi che fossero catturati da legni di Tunisi, i cui padroni, che esercitavano la corsa o la pirateria o entrambe, erano bey, pascià, militari dei più alti gradi, personaggi riveriti e tenuti in gran conto nel loro paese, i quali avevano interessi non dissimili da quelli dei trapanesi, armatori di navi e imprenditori di scorrerie di pirati» (cfr. G. Bonanno, Schiavi siciliani e pirati barbareschi cit., pp. 138-139 e 142-143).

2 «L’ultimo episodio di pirateria di cui si ha memoria negli atti conservati presso l’Archivio Storico Municipale di Erice risaliva, del resto, al 1816. Nel 1830, la pirateria era, in fondo, già agonizzante. Quell’anno ne segnava la morte e, quindi, il passaggio di centinaia di episodi drammatici alla memoria collettiva e, quindi, alla storia delle sofferenze di generazioni ormai remote» (cfr. V. Adragna, Le incursioni dei corsari barbareschi nelle coste della Sicilia nord-occidentale. Secoli XVI-XVIII, «Trapani», a. XXIV, n. 229, 1980, p. 15).

Su questo tema si veda anche A. Buscaino, I Trapanesi nella guerra di corsa, «la Fardelliana», Trapani, a. XIII, 1994, pp. 17-32.

3 Sulla diffidenza di cui soffriva il romanzo nel Settecento - anche per via delle vicende etimologiche e storiche del termine - si cfr. R. Freedman, Il Romanzo. Dal 1740 ad oggi, a cura di Masolino d’Amico, Milano, Mondadori, 1978, pp. 8-9 e ss..

|

|

|