Giuseppe Marco Calvino

opere teatrali

novelle in versi

testi inediti

la copertina

Salvatore Mugno

scrittore

Ringraziamenti:

Renato Alongi

Renato Lo Schiavo

Renzo Porcelli

Sergio Marchingiglio

|

|

|

Archivio culturale di Trapani e della sua provincia

|

Giuseppe Marco Calvino - Il secolo illuminatissimo

a cura di Salvatore Mugno

|

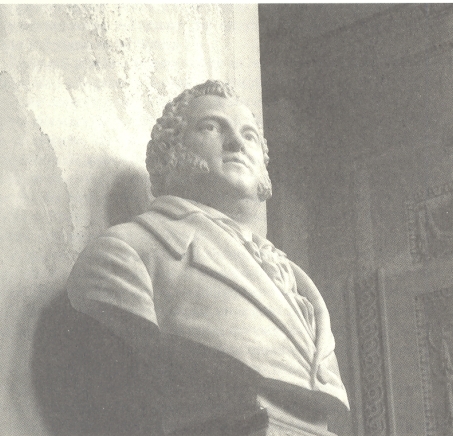

Busto di Giuseppe Marco Calvino presso la Cattedrale di Trapani

|

|

II. LA CRITICA

«Peraltro sono indifferentissimo a certe critiche» sostiene il Calvino, poco credibilmente, in una inedita, doviziosissima, missiva, del 1827, Al Signor Direttore dell’Antologia (MS. 427 della Biblioteca Fardelliana). Sebbene non ne esca migliorata l’opera (L’Industria Trapanese) che l’«articoletto» di un anonimo recensore della celebre rivista fondata dal Vieusseux aveva preso di mira,1 il “permaloso” e dotto testo calviniano risulta di un certo interesse per le argomentazioni teoriche sviluppate e per lo sforzo di chiarire una poetica, come pure per la raffinatissima cultura di stampo europeo che vi si esprime.

Il poeta trapanese, scomodando Crébillon fils, Marmontel, Batteux, Vida, Giraldi, Cornelio Severo, Lenina ed altri ancora, citando brani in francese e passi di interventi critici a lui favorevoli, assume la difesa del suo componimento di «genere didattico» e della «descrizione»: «se questa ho prescelto, ho creduto dare ai miei versi la forma più conveniente».

Sempre nei binari della duplicità e del doppio gioco, lo scrittore fornisce alcune coordinate del suo fare poetico: «Or esaminiamo per poco come è definita da’ migliori maestri la poesia: la poesia è l’arte d’imitare, e di dipinger in versi le cose in modo che sien mossi gli affetti di chi legge, od ascolta, acciocché ne nasca diletto». E poi, appoggiandosi al Parini: «(...) “è certo che la poesia movendo in noi le passioni può valere e farci prendere abborrimento al vizio, dipingendovene la turpezza, e a farci amar la virtù, imitandone la beltà. E che altro fa il poeta che ciò, coll’introdurre sulla scena i caratteri lodevoli, e vituperevoli delle persone?”. E che altro ho fatt’io?».

Il testo in questione sembrerebbe, in realtà, un’ulteriore riprova del travaglio e dell’impaccio dell’autore, costretto a sorreggere, pubblicamente, dei lavori e delle scelte che stridevano e cozzavano con quanto segretamente elaborava e componeva.

Se, da un canto, egli non vorrebbe rinunciare al confronto e al desiderio immediato del riconoscimento, d’altra parte, doveva avvertirne l’insensatezza e l’inanità, o ne stava, comunque, rapidamente maturando la portata.

Gli apparati e le barricate teoriche non potranno proteggerlo dalle rovine di costruzioni letterarie che, in sé, recano i vizi del compromesso e dell’accomodamento ortodosso.

Se dice il vero, l’autore, nel voler connotare realisticamente il suo prodotto, lo tace nel voler far credere che la sua ardita esercitazione sia tutta conchiusa nella lucente conchiglia di un guscio rimasto inesplorato. Invero, malgrado non fossero mancati certi compiacenti elogi alle sue pubblicazioni, una virata critica sulla produzione calviniana si realizza soltanto quando si comincia a sussurrare delle sue opere postume e dei suoi inediti.

Della traduzione libera degli Idilli di Teocrito, lo Schirò tesse elogi e biasimo: «(...) il suo desiderio che ardito si lanciò e penetrò così bene nel suo originale, da farci sentire nel nuovo dialetto siciliano i vezzi e la forza dell’antico. Duolci però gravemente che troppo egli abbia voluto fidarsi alla forza del suo ingegno: ché non avremmo veduto allora tante ombre in questa traduzione, le quali alcuna volta il bel sereno offuscano alle grazie del siracusano cantore, e ne involano alcun’altra anche il sentimento, il che non poco scema di pregio a quest’opera, quantunque per molti altri rispetti degna fosse e commendevole».2

Eppure, in qualche caso, il critico riconosce: «quanto naturalezza, e che semplicità di linguaggio veramente da pastore siciliano! Io sarei tentato a preferirli a quelli di Teocrito stesso. (...) la traduzione degl’Idillii di Teocrito del sig. G. Marco Calvino non è sempre esatta; (...) egli nel nuovo siciliano dialetto ci fa sentire le grazie del greco poeta siracusano; che l’ammiriamo come poeta; e che l’avremmo anche ammirato come traduttore, se alla cognizione del proprio dialetto avesse unito anche quella del greco idioma».3

Un primo, quasi mascherato, “avvertimento” intorno al Calvino underground proviene dal canonico Fortunato Mondello che, operando per quasi quarant’anni in “Fardelliana”, aveva avuto modo di conoscere e apprezzare gli inediti dell’autore delle Scherzevoli: «In proposito de’ manoscritti del Calvino (...), il nostro poeta, secondando un po’ troppo la lubrica, ma valentissima musa, si lasciò trasportare da’ sensi».4 Ma un vero, lungimirante e autorevole saggio sulla migliore produzione calviniana è del 1895 e porta la firma di un importante storico italiano del Novecento, l’allora giovanissimo Niccolò Rodolico, trapanese. Lo studioso - ancora inedite le poesie dialettali del Calvino - non esita a dedicargli un’attenta analisi storica e letteraria, riconoscendovi non pochi pregi e svariati motivi d’interesse: «In mezzo a quella vita del secolo XVIII e del principio del XIX, che in Sicilia più che altrove procedeva fiacca nei vincoli sociali, gretta nei costumi, leziosa nelle lettere e nelle arti, e in mezzo all’universale disprezzo per la plebe, uno dei pochi che abbia avuto una parola, una lagrima per tante sventure è Giuseppe Marco Calvino da Trapani (1785-1833). Egli vive in quell’età, quando i Borboni solevano ripetere che feste, forche e farine teneano schiavi e lieti i popoli a loro soggetti. Ed il Calvino è un epicureo; ma in tali casi la filosofia d’Epicuro non è sempre né vile né disonesta».5

Pur non tacendo che il Calvino godesse dei privilegi del censo, il Rodolico riconosce che il suo «è il sorriso della satira civile, è lo sdegno delle tristi condizioni, che l’attorniano. Quindi egli non è da confondersi con ogni altro poeta lùbrico; poiché tra lui ed il Casti, ad esempio, corre questa differenza: che il Calvino usa spesso la frase scurrile, qual mezzo e non fine, il Casti invece deliziasi nel fango come maiale nel truogolo, e mira perché altri con lui vi si imbragoli. Questo lato bello della poesia del Calvino non è stato illustrato finora, e perché inedite le sue poesie e soprattutto perché la tradizione ha attorniato la memoria del poeta di non pura né casta fama; e per cui molte poesie, che vanno sotto il suo nome, sono apocrife. Ognuno, che conosca le poesie del Calvino, a queste è ricorso nel momento d’ozio, solamente con la voglia di dilettare il senso con quei lazzi plebei che vi sono in abbondanza; e solo ne ha ammirato la facilità del verseggiare, la verità del dialetto, stimando in ciò superiore il Calvino al Meli. Ma nessuno, sollevando il manto di Cam, che il pudore vi ha buttato sopra, ha scoperto il lato vero e bello di queste poesie».6

Il giovane studioso, a cui gli inediti calviniani giungono mercé la sollecitudine di un cultore del vernacolo, tale Emanuele Biaggini, sa bene di essere il primo a trattare - fieramente e con favore - della «satira burlesca» del nostro poeta e, tenuto conto della perifericità culturale di Trapani, non teme di dichiarare che: «In ciò, a mio parere, è da riguardarsi il Calvino superiore al Meli, poiché mentre questi cantava l’idillio, il popolo languiva nella miseria (...); egli non guardava i tristi e desolati campi, nei quali l’ape siciliana succhiava il suo dolce miele. Ma nei versi del Calvino noi sentiamo i lamenti del pescatore (...) e del contadino (...). Egli sta in mezzo al popolo, e dai suoi versi si può conoscere che cosa fosse allora una città della Sicilia: lontana da quel fecondo scambio di idee, retta da gente che cercava di lasciare nella santa ignoranza il popolo».7

Lo storico suffraga il particolare rilievo della lirica del Calvino soffermandosi anche sulle condizioni di “proibizionismo” culturale e di soggezione all’Indice della Sicilia del tempo.

I capitoli dello scrittore siciliano - sostiene il Rodolico -, se talvolta ricordano il Berni, in altri casi costituiscono: «(...) quell’antica satira dei Sicelioti di Epicarmo, e specialmente di Sofrone di Siracusa e dei suoi mimi, che scurrilmente metteano in burla le avventure degli Dei e degli uomini».8

Si sofferma, quindi, il Rodolico, sul j’accuse calviniano rispetto alle condizioni economiche, analizzando La Meta: «Ma quanta filantropia in quei versi preferibili le mille volte a tutta quella filza di sonetti e di canti critici e religiosi di quei tempi! (...). E con l’agricoltura intisichivano, come ho detto, il commercio e l’industria, poiché difficili e mal sicuri i mezzi di comunicazione tra i paesi dell’isola, tutto veniva da fuori. Ciò specialmente per quell’andazzo della nobiltà e della borghesia, che invece di favorire le industrie paesane ritirava tutto dall’estero. Su questo vizio, derivato da poco amore del proprio paese, il Calvino volge il suo sorriso ironico; e a proposito del vino della Sicilia, che, manifatturato in Francia, tornava poi tra noi, egli dice, che in una bottiglia si può mettere ciò che si voglia».9

E a riprova dello stato di fiacchezza e di avvilimento del popolo siciliano all’inizio dell’Ottocento, lo studioso fa notare che «Il nostro dialetto n’è testimonio; esso era arricchito di una filza di epiteti onorifici, segni di soggezione che il popolo aveva sempre in bocca nominando i suoi padroni; e i voscenza e i vossignoria erano in sì grande abbondanza, che Garibaldi da Palermo nel ‘60 emanava quel famoso editto di abolizione di quei titoli “degradanti la dignità umana e specie quella di un popolo libero”».10

Di ciò si trova ampio riscontro nel calviniano Lo sbarco di Apollo ‘n Trapani.

Non meno pungente è la satira che il Calvino indirizza allo stato miserando della letteratura: «L’istruzione era in mano a pochi, si era ancora ai suoi tempi in piena Arcadia; i pochi letterati, arcadi, belavano soporiferi sonetti e madrigali per nozze, morti e nascite. Solo il Meli canta la natura nella sua bellezza, nei suoi idilli, ed è vero poeta, sebbene anch’egli sia un po’ arcade. Metastasio era il poeta prediletto anche in Sicilia da quella elegante, molle, raffinata coltura dei salotti. (...). L’opera del Metastasio rappresentava un mondo tutto eroi, il Calvino rappresenta gli eroi che son plebe, e perciò ridicoli; la vera vis comica, la spontaneità, i sali, i motti in gran parte egli li ricava dal suo dialetto. Ecco come fa la satira ai Metastasiani; immagina, che “certa donna Mara, moglie ad uno stovigliaio” si picchi di poesia, e che la sera non possa andare a dormire, se prima non avesse letto una pagina del Metastasio».11

Non meno imponente e greve risultava la schiera degli Arcadi, a Trapani assiepati intorno all’Accademia della Civetta, la cui attività è puntualmente posta, dal nostro autore, sotto i riflettori dello scherno e all’ombra della vanità più bieca: «Ecco come il Calvino riassume il fine dell’arcadia e ciò molto tempo prima del Giusti. Forse può osservarsi, per la storia della nostra letteratura siciliana, che come in Italia dopo i fluidi e scorrevoli versi del Metastasio e dopo gli Arcadi eran sorti il Baretti, il Gozzi ed altri, così, se è lecito confrontare le piccole grandi cose, dopo l’arcade Meli, sorge in Sicilia il Calvino, che mena la sferza agli Arcadi».12

Altro “ceto” perennemente presente nell’opera del poeta trapanese è quello ecclesiastico, indagato e percosso con una veemenza e, insieme, un gusto della plaisanterie che possono accostarsi alla produzione di pochi copain del Settecento e dell’Ottocento, come Giorgio Baffo13 e Giuseppe Gioacchino Belli. Ciò non sfuggì al Rodolico: «Il monachismo, non la religione, è preso come mira alle sue freccie. Che cosa fossero allora i monaci in Sicilia, l’abbiamo già notato: ricchi, oziosi, fannulloni, traevano una vita quale ci vien descritta dal Meli (...). Ma il Meli tocca solo (...) di sfuggita, questa parte della vita monastica epicurea, forse perché egli stesso era abate di gala; ma soprattutto perché la natura non l’aveva tagliato alla satira. Inoltre le angustie della miseria e il bisogno di regia elemosina, non potevano far libera la musa del Meli. Al contrario il Calvino, proprietario abbastanza agiato, poteva liberamente ridere sulle spalle dei monaci».14

Conclude il suo excursus, lo studioso di Carlo Alberto, interrogandosi sulla quota di facezia politica contenuta nella poesia calviniana. Egli, pur precisando di non conoscere che una parte degli inediti del Calvino, postula che sia quasi mancante: «Solo una volta così di sfuggita egli accenna e mette in burla quell’uso spagnuolo dei re d’Aragona e di Sicilia, i quali, togliendo alle città siciliane l’autonomia e quegli antichi privilegi normanni, pei quali prima che altrove spuntò in Sicilia il governo rappresentativo, regalavano loro in compenso titoli onorifici e rumorosi. Così Trapani era stata chiamata da Filippo III “fida, invitta e benemerita”. (...). Questa mancanza di satira politica, mi induce a indagarne la causa, la quale, secondo me, è da ricercarsi nelle condizioni di vita che attorniavano il poeta. Infatti, e per la posizione etnografica dell’isola, e per l’indole e l’educazione del popolo, la rivoluzione francese non fece insorgere la Sicilia. Che anzi, se consideriamo i canti popolari di quel tempo, vi si trovano fiere invettive contro i Giacobini e l’apologia di Luigi XVI. Né questo, io credo, che sia derivato totalmente dall’influenza esercitata dai preti, che dai pulpiti inveivano contro i rivoluzionari; ma a ciò anche concorse quel sentimento monarchico, che si era radicato nella coscienza di tutti, da quando così bene ne avevano gettato le basi i re normanni di Sicilia. E a prova della mia asserzione, io ricordo che, nella rivoluzione del ‘48, quando l’isola diventò libera, invece del reggimento repubblicano, scelse la monarchia rappresentativa, e cercò in uno della casa Sabauda il suo re. Adunque, essendo tali le condizioni di vita che attorniavano il nostro poeta, egli non è né un rivoluzionario né un poeta repubblicano. Inoltre le autorità politiche d’allora, ammirando l’ingegno del Calvino, lo accarezzavano, affidandogli importantissimi uffici».15

Pur nella cornice storica delineata dal Rodolico e nella sostanziale rispondenza del profilo del poeta che se ne ricava, riteniamo che occorra allargare lo sguardo ad altri componimenti poi inclusi ne Le scherzevoli16 e agli inediti raccolti in questo nostro volume per poter formulare un più sicuro giudizio intorno a tale questione.

Un intervento piuttosto “epidermico” e prevenuto ci sembra quello di Giacomo Licata Lopez che, nel 1898, vorrebbe liquidare il Calvino come epigono foscoliano e autore “pornografico”, molto elogiandone, tuttavia, le traduzioni in siciliano: «dettò bellissimi armoniosi versi in dialetto siciliano. Tai versi in Trapani corrono per la bocca di molti e, quantunque, per quante ricerche abbia fatto, io non sia riuscito a leggere gli autografi (...). Fuvvi chi considerò queste poesie come satira civile, ma tale, a mio parere, non è, essendo stato il diletto unico scopo del Calvino. (...). Resterà immortale, per la somma facilità del verso e per la grazia incomparabile, la libera traduzione degli Idillj di Teocrito. (...). Nella Batracomiomachia l’elocuzione del Calvino è più briosa di quella del Sommo Recanatese: sarà forse effetto della bellezza del dialetto della mia sicula terra, ma certo la parafrasi del Poeta trapanese a me è piaciuta più della traduzione leopardiana».17

Nel contesto di una succinta indagine sulle “Accademie trapanesi”, Giuseppe Malato individua alcuni aspetti, a noi pare sottoscrivibili (specialmente con riguardo a molti dei suoi inediti qui raccolti), dell’attività letteraria del Calvino e della Civetta: «(...) il poeta di una vena inesauribile Giuseppe Marco Calvino, a cui, per esser grande davvero, mancò solo il limae labor et mora. Nella Civetta si fece chiamare Didico Ciprigno. La Civetta, sorta da principio con ottimi intenti, degenerò in seguito, occupandosi quasi esclusivamente di inezie rimate. Due esempii soli (e ce n’è d’avanzo) basteranno a mostrare la poca serietà di quelle adunanze accademiche. Una volta l’Arcipastore invita i socii a riunirsi, e propone (non par vero) che ognuno canti “di quel problema antico/ Se Adamo fu dal gran Fattore adorno,/ Come siam tutti noi, dell’Ombelico/”. Un’altra volta si tiene adunanza per la morte di Pezzente, il cane del capitano de’ gendarmi, ed il Calvino recitò in quell’occasione un sonetto ed un’elegia».18

Di un certo acume è un breve studio del 1912, in cui il saggista, Giuseppe Predieri, muovendo dall’epigrafe incisa sotto una navata della Cattedrale di San Lorenzo («Giuseppe Marco Calvino/ di Giovanni Meli/ emulo illustre/ nell’itala favella/ in vernacolo siciliano/ dettò carmi immortali/ Lui proclamò la fama/ chiarissimo poeta») perviene, dopo una rapida ma attenta panoramica sulla produzione calviniana, al ribaltamento dello sbrigativo giudizio in essa immortalato (togliendo, tuttavia, al bistrattato Calvino persino il titolo di epigono!).

Il critico rileva le influenze e i condizionamenti foscoliani, tardo-pariniani, montiani, alfieriani nell’opera dello scrittore trapanese, poi elogiando Il teatro comico di provincia («(...) per la spigliata caricatura che egli vi sa fare, con agile garbo, di parecchi attori, e particolarmente di una prima attrice; alcuni scherzi e qualche epigramma (...)»).19

Severe, ma pressoché inoppugnabili, talune censure alle operette “politiche” edite dal Calvino: Predieri rigetta gli «encomi supinamente servili»20 e la sconvenienza storica delle pubbliche sviolinate a sovrani e autorità locali «con versi che disgustano».21

Lo studioso, a questo punto, regalando dapprima una consolatoria carezza all’autore trapanese per la sua attività di traduttore («(...) il Calvino ha saputo darci, specialmente di Teocrito, anch’egli una buona traduzione siciliana; e la versione della Batracomiomachia e degli Idilli teocritei, furono per lui un’eccellente preparazione a divenire valente nella poesia vernacolare, paragonabile al Meli, almeno nell’uso magistrale del dialetto, tanto ricco e tanto fiorito di variati sensi, come anche nella facilità d’invenzione di canti varii e nuovi»),22 slitta sugli elogi sperticati al Meli - a cui ogni “debolezza” è perdonata e la cui opera è tutta in gloria - di fronte al quale il Calvino resterebbe annientato: «Tale è, a mio giudizio, la relazione che intercede tra tutta l’opera dei due poeti; relazione, cioè, accidentale, formale, esteriore; e non necessaria, sostanziale e intima; perché manca fra essi comunanza di aspirazioni, di intenti e di idealità. Nella poesia del Meli è come un’anima sola che palpita continuamente d’amore vivo, di pace, di giustizia, di clemenza, di religione e di umanità (...). Il Meli sublima sempre lo spirito del lettore anche attraverso alla blanda eccitazione del senso, con la dolcezza della sua melodia e la grazia armoniosa delle sue immagini idilliche (...) senza violenti passioni o volgarità (...)».23

Se l’arcade palermitano è un campione di poesia, di verità, di coraggio e di perfezione, «La poesia del Calvino, invece, varia di soggetto, di mezzi e d’intenti; ed è come in una continua evoluzione. Il poeta è distratto dalle molteplici contingenze della vita; ed egli opera spesso con nuovi espedienti suggeritigli dal mondo esteriore che lo conquide, occasionalmente (...); egli rappresenta l’incertezza e l’indeterminatezza del presente, senza visioni nitide e fantasma poetico ben scelto e determinato. (...). Giuseppe Marco Calvino, non secondo per foga poetica e costante operosità a molti nostri poeti di fama superiore, non ebbe modo di rinvenire il punto fondamentale su cui s’innalzasse il suo edifizio poetico, perché le condizioni di luogo e di tempo non gliene offrirono modo: ed egli cercò sempre, ma inutilmente, il suo ubi consistam. (...). L’ingegno del Calvino (...) finì per isbizzarrirsi, nuovo Folengo o Rabelais, con abilità non comune, conseguita di lunga mano, nelle lubricità più ardite e più nuove. Questo permetteva ai suoi tempi la Sicilia agli ingegni liberali (...).

Il Calvino non fu solo poeta al quale, mancata materia civile, religiosa e politica al suo canto, indicasse, purtroppo, con l’opera propria, la tabe morale del popolo siciliano e l’assenza d’ogni nobile idealità: Domenico Tempio di Catania (1751 - 1821), già citato, fu quasi suo contemporaneo, e lasciò, tra quattro volumi di opere, poemetti e satire, in cui anch’egli oltrepassò la misura dell’onesto».24

Sfavorevole all’operato calviniano, ad eccezione delle traduzioni in dialetto, è anche un articolo di Calogero Di Mino, che valuta «di assai scarso pregio artistico»25 le Scherzevoli, definendole anch’egli pornografiche, non disconoscendo, tuttavia, che l’autore trapanese, «poeta frammentario, è un grande osservatore dell’anima popolare; e quando essa si ferma, e quando rielabora con la sua fantasia scene popolari, riesce veramente efficace».26

Tra i più acerrimi detrattori del Calvino è certamente da ascrivere Cristoforo Ruggieri che, con quattro cronologicamente ravvicinati interventi - non privi di abbagli e di prevenzioni – sul palermitano «L’Ora», ritenendolo puramente osceno e licenzioso, se ne dichiara «arditamente ostile»,27 invocandone la damnatio memoriae e sostenendo che, al confronto delle Scherzevoli, «le Rime del Marini, del Casti, del Franco sono delle anacreontiche per collegiali, e che le stesse Rime e gli stessi Ragionamenti dell’Aretino possono adottarsi come testi negli educandati femminili!».28

Nella sua foga denigratoria e inquisitoriale, l’indigeno Torquemada ricorda che il canonico Niccolò Franco, segretario dell’Aretino, per analoghi ma, a suo dire, meno gravi peccati fu condannato alla pena capitale.29

Ma non si aspettava il focoso commentatore che, contro la sua azione demolitrice, si levassero le voci di altri notabili trapanesi, tra cui Nicola Lamia, Carlo Guida (medico, politico e saggista) e monsignor Gianquinto, che gli replicarono sui quotidiani siciliani.

L’intervento di Gianquinto servì, peraltro, a ristabilire i dati biografici del Calvino, chiarendo che i documenti a cui Ruggieri aveva attinto si riferivano a Giuseppe Calvino Minor (trovatello e futuro giurista di vaglia), che i genitori del poeta avevano adottato.30

L’”aguzzino” - tutt’altro che immune da spirito di partigianeria, se è vero che si sente tradito dal “camerata” Lamia - conclude la sua requisitoria con delle puntualizzazioni intorno alle convinzioni politiche dell’autore trapanese: «(...) il Calvino non ebbe chiaro il concetto della rivoluzione francese e, soggiungo, non poteva averlo. Era troppo devoto ai Borboni e incline al servilismo cortigianesco».31

Il dibattito acceso da Ruggieri nel 1942, suscita anche due corposi interventi di taglio politico e storico, sulla figura e sull’opera calviniane, per mano di Carlo Guida, medico, uomo politico e autore di saggi storici.

Questi, pur non riconoscendo la preminenza delle Scherzevoli, loda il lavoro letterario del Calvino e prova a far quadrare i conti sui presupposti “ideologici” dell’azione culturale del poeta: «Si può affermare che Calvino fu di una dirittura morale e politica senza pari. Nella sua vita privata mantenne ognora una condotta irreprensibile, mostrandosi padre affettuoso e marito esemplare. Come cittadino diede esempio costante di rettitudine, di moderazione. Si distinse per fermezza di carattere, per lealtà politica, per civismo. (...) Calvino non era nato per prender parte alle lotte politiche, purnondimeno fu costretto a partecipare alla vita amministrativa della sua città, occupando importanti cariche pubbliche nella Deputazione di Sanità e nell’Annona. Nelle elezioni amministrative riuscì primo eletto (...)».32

Lo studioso fornisce, poi, una sua lettura delle manovre della Francia e dell’Inghilterra sulla Sicilia, attraverso la strumentalizzazione di Ferdinando III di Borbone, e ricorda l’esultanza del partito realista (a cui sarebbe appartenuto il Calvino), quando nel luglio 1814 il Re riprese pienamente i suoi poteri, sgravato dal protettorato inglese e dal liberalismo da questi propugnato. «Il nostro Poeta si mostrò apertamente contrario alla politica sopraffattrice degli inglesi. Egli odiava: “L’arciricchissima/ Anglia sol avida/ D’oro e di gemme”! (...). Egli odiava qualsiasi moto rivoluzionario fatto in nome della libertà, diretto a sovvertire l’ordine costituito. Lo spargimento di sangue a Napoli sotto l’influenza delle idee giacobine, la fuga del Re in Sicilia, le umiliazioni inflitte alla Corona dal governo inglese, le accanite lotte demagogiche che si svolgevano nel Parlamento, nei Consigli Comunali e nella pubblica stampa avevano prodotto un profondo disgusto nell’animo suo mite di poeta. Nelle sue poesie esalta l’ordine, la tranquillità sociale. (...). La loro (di Meli e di Calvino – N.d.r.) concezione politica retriva di una monarchia fondata sul diritto divino dispensatrice di libertà, di ogni bene li portava a condannare la filosofia del secolo che, con la revisione del contratto sociale, spingeva i popoli a sovvertire l’ordine costituito (...). Entrambi, per il ritorno dell’ordine invocano la protezione dei santi. Mentre il Meli si rivolge a S. Rosalia per proteggere la Sicilia dal giacobinismo, il nostro Poeta invoca Maria SS. di Trapani per avere salvato la sua Città dal turbine dei moti insurrezionali del 1821! Il nostro Poeta odiava quella politica perché fatta di ingiustizie, di intrighi, di ambizioni e sognava di poter riacquistare la tranquillità dello spirito allontanandosi per sempre dalla vita pubblica, ritirandosi in una villa di sua proprietà poco distante dalla Città, detta Casina della Palma perché ivi vegetava un vecchio palmizio (...)».33

Ad analoghe conclusioni perviene Carlo Guida nell’altro suo studio su alcune inedite cantiche calviniane, concernenti la rivolta di Palermo del luglio 1820: «L’Autore inizia la sua prima Cantica col mettere in ridicolo le idee democratiche che in quei giorni venivano diffuse da Napoli dalle numerose sette “carbonare”, le quali spingevano il popolo ad “elevarsi” a conseguire nuove riforme. (...). È bene far rilevare che il nostro Poeta nei suoi versi volle condannare con eccessiva severità quel moto insurrezionale, facendolo apparire, agli occhi di chi legge, diretto soltanto da uomini scellerati i quali non avevano altra divisa che il furto, il saccheggio, la strage. Da ciò è facile comprendere che Egli, in tale esagerato giudizio, rispecchiava le sue idee di monarchico conservatore (...)».34

Se si escludono le citazioni sporadiche e occasionali, di Calvino, dopo l’animato dibattito degli anni Quaranta, ci si riprende a occupare diffusamente – e, si potrebbe dire, senza soluzione di continuità - dal 1970, anno in cui si registra l’appassionato e, al contempo, rigoroso interesse dei catanesi Vincenzo Di Maria e, soprattutto, Santo Calì, oggi ritenuto, pressoché unanimemente, tra i pochissimi autori vernacolari siciliani del Novecento di respiro e valore nazionali.35

Grazie alle sue frequentazioni trapanesi - con Nat Scammacca e molti altri, era stato tra i fondatori del movimento culturale “L’Antigruppo” -, Calì aveva certamente notizia dell’opera del Calvino, ma è studiando Domenico Tempio che l’incontro tra i due grandi autori vernacolari diventa intenso e fruttuoso.36

I due volumi di Calì e Di Maria costituiscono una preziosa fonte di notizie sull’argomento della lirica erotica e della cosiddetta letteratura oscena. La dotta ricerca caliana fornisce una vasta panoramica di scrittori licenziosi, a partire dai classici greci e latini, poi passando agli autori italiani 37 e, ancora, alle “scuole” francese, spagnola, tedesca, anglo-americana... Sin dalle prime pagine del suo dovizioso studio, il poeta di Linguaglossa non manca di ricordare l’autore delle Scherzevoli, collocato lungo il crinale più alto, non temendo di evocarlo insieme a Marziale, Tempio, Belli, Baffo, Pietro Aretino: «Monogenesi o poligenesi? Quali furono, se ci furono, i rapporti fra il divino Pietro, il Baffo e il gruppo dei pornografi siciliani del sette-ottocento? Una strofa della Nascita di Paulu del trapanese Giuseppe Marco Calvino, la seguente: Lu primu, già inventuri di lu stibiu,/ dissi: “Sebbeni è di umanu connubiu,/ chi chistu fussi un animali anfibiu,/ cari culleghi, non si metti in dubiu;/ liggiti a certi passi, ‘ntra Polibiu,/ capite sexto, De mari Marrubiu:/ viditi ‘ntra l’attritu di lu fangu/ comu nascinu armali senza sangu”/, la si potrebbe far derivare, senza presupporre mediazioni sotterranee, direttamente quindi, da una delle tante ottave risolutive dei Dubbij dello pseudo Aretino: da questa, ad esempio: Tutti i canoni voglion che il peccato/ se non è volontario, non si stima,/ e che l’uomo non può dirsi dannato/ se non vende a Satàn se stesso prima./ Unde, quicumque sit, non è obligato,/ decima quinta, quaestione prima;/ concludo ch’è peccato veniale/ e dirlo al prete poco o nulla vale/. Che il nobilotto trapanese abbia mutuato da Messer Pietro parole e immagini, sensazioni caratteristiche della libido venerea ed espressioni relative, è cosa evidentissima (...). E così il tema della sverginatura, ampiamente trattato dal trapanese e dallo pseudo Tempio, potrebbe avere i suoi precedenti mediati, o immediati, nei Sonetti XIV e XXI di Pietro».38

Procedendo nella individuazione dei possibili radicamenti di talune pièce calviniane, Calì non esclude, ad esempio, che la Metempsicosi possa aver tratto spunti «dal cinquantesimo sonetto delle Poesie del patrizio veneziano (Baffo - N.d.r.)».39

A dire dall’analisi caliana, a differenza del Tempio, «Nell’immortalità dell’anima non crede nemmeno Giuseppe Marco Calvino (...). Il Baffo e il Calvino, entrati nelle spire del piacere, spesso vi si invischiano e finiscono per rimetterci perfino le ali della poesia».40

Il Tempio, nella lettura del Calì, «Tra i pornografi del sette-ottocento (...) è indubbiamente il meno scabroso, il meno sadico, il meno fanatico, il più timorato di Dio. (...). Offusca la nobilissima figura di Domenico Tempio un’altra sciocca e stolta prevenzione, quella che vuole il poeta ateo e mangiapreti, derisore di dogmi e bestemmiatore di santi».41

È certamente esercizio critico abituale quello di ricercare ascendenze, contaminazioni e dati assiologici ed etici nell’opera artistica. Ma, correttamente, Calì si astiene dal voler forzare tali “canoni” pur di rinvenire orditure storiche o “morali” nelle opere di tipo lussurioso. Particolarmente inadeguata e stucchevole risulterebbe, poi, una tale aspettativa con riguardo alla produzione del Calvino.

Anche a noi sembra che l’energia e la resistenza dell’arte si fondino, semmai, su un’etica sui generis, su una verità radicata e ramificata nelle secolari, millenarie consuetudini e “costumanze” umane: la vera “morale” sarebbe quella che ha consentito all’uomo di resistere sul pianeta.

Nell’ideale tenzone fra Tempio, Meli e Calvino - la partita è giocata da questa triade, essenzialmente, nell’Ottocento vernacolare siciliano - risulta inevitabile l’indagine dei tratti e delle abilità dei giocatori.

Di Maria, con argomentazioni talvolta meno precise di quelle caliane, ma pur sempre valide, sostiene che: «Il Tempio non riuscì mai ad essere lascivo nelle sue lodi, mentre il Meli lo fu spesso, ostentatamente (...). Il poeta palermitano ci appare didascalico, oggettivale, accademico: egli si sofferma sulla miseria, sulla corruzione, sulla violenza; ne fa una critica aspra ma intellettuale, fine a se stessa».42

Il saggista respinge l’accusa di immoralità che ha accompagnato e penalizzato l’opera tempiana - analoga recriminazione varrebbe per il Calvino - e ricorda che l’osannato e prodigo abate Meli tra i suoi manoscritti ha lasciato poesie non al riparo da ogni sospetto di castità.43

Con una certa disinvoltura e con qualche inesattezza, Di Maria postula corrispondenze, plagi, epigonismi e manipolazioni ad opera del più giovane Calvino ai danni del Tempio e dello Scimonelli, ma senza offrire solidi appigli argomentativi né documentali.44

Indaga, invece, Santo Calì il “principio del piacere”, anche alla luce degli assunti freudiani e marcusiani, riconoscendo all’opera calviniana di essere perfettamente in linea con gli impulsi più veri dell’ontologia umana, di cui mira ad esaltare le potenzialità spesso compresse: «Giuseppe Marco Calvino sarà un dissennato, un provocatore, un sovvertitore e un corruttore della coscienza dei puritani di ogni epoca, ma ha il coraggio di riconoscere che, almeno ai suoi tempi, e in quel determinato ambiente, l’uomo ha bisogno di eccitare prima e soddisfare poi, sia pure per vie traverse, il suo istinto alla vita. Uno dei mezzi più validi di eccitazione resta la pornografia in versi, e perciò il Trapanese tira fuori, l’una dopo l’altra, le sue poesie invereconde - La meta a lu sticchiu, L’esorcismu e lu cazzu, La minata di lu palchitteri, La svirginatura -, con uno scopo ben preciso: quello di risvegliare ciò che lunga e forzata astinenza o impotenza non del tutto naturale avevano sopito. I giovani e le giovani si passano sottomano gli “scherzi” del diabolico poeta: leggono sottovoce, avidamente; temono che non li sorprendano i loro genitori (...). Non c’erano cure ormonali, ai tempi del Calvino, che servissero a ridestare in un corpo indebolito dalle disfunzioni il piacere di Eros, e perciò gli endecasillabi del poeta - altro che Protesta del Tempio! -, rappresentano l’equivalente afrodisiaco di un pizzico di polvere di cocaina (...)».45

Nel contesto siciliano sette-ottocentesco di una cultura proibizionista, punitiva, ipocritamente scandalistica e “contro natura”, negatoria delle energie della perpetuazione della specie umana, nonché della sua sana propensione ad evolversi, ad arricchirsi di ragioni antidistruttive, le punture erotiche calviniane iniettano medicamenti “rivoluzionari” assai più potenti ed efficaci delle mere invettive politiche e civili, che presupporrebbero più radicali e tenaci “scatenamenti” ed emancipazioni. Difficilmente - come insegnano, tra gli altri, Bataille, Reich, Foucault - lo sprigionamento della società non può disgiungersi da quello dell’individuo-persona.

Siamo, probabilmente, ben lontani da tali traguardi antropologici e, malgrado le “abbuffate” pornografiche, pornofilmiche, pornotelefoniche, pornotelematiche dei nostri giorni, su tali fondamentali questioni, se un dato nuovo è possibile oggi cogliere, è quello della loro attualità e della loro ancora germinale proposizione sul piatto dei grandi temi dell’umanità. Si pensi, ad esempio, che la scoperta scientifica della clitoride si farebbe risalire al ‘500 a causa dell’oscurantismo con cui per secoli si è trattata la materia delle parafilie e del soddisfacimento sessuale femminile.46

Oggi, in epoca di manipolazioni genetiche e di metamorfosi corporali, con la biologia che - sia pure a singhiozzi - avanza, stupisce e preoccupa, si avverte il peso schiacciante dei tabù, dei ritardi, degli equivoci, delle confusioni e delle aberrazioni sul terreno genitale ed erotico, con l’esplosione e il soffocamento sociale di “perversioni” e manifestazioni sessuali rimosse e colpevolmente taciute. Si riprende, frattanto, a parlare di mutazioni lamarkiane e, soprattutto, di ibridazioni e zoomorfia «come possibilità culturale».47

Circa le condizioni e gli spazi angusti entro cui era relegata la cultura siciliana a cavallo tra Settecento e Ottocento, con particolare riferimento ai libri proibiti e ai metodi della censura, di sicuro interesse risultano alcune pagine del Pitrè.48

Per tali ragioni, precisa il Calì, si comprende che «il Tempio non si sogna nemmeno di dare alle stampe la sua Grammatica pelosa, né il Meli il suo Futtisteriu, né il Calvino le sue Poesie scherzevoli, né lo Scimonelli il suo Matrimonio di Venere. Inedita rimane ancora la produzione oscena del Veneziano, manoscritte giacciono alla Comunale di Palermo le poesie lubriche di Agostino Sozzi».49

Lo scrittore di Linguaglossa, argomentando da un intrigante saggio sciasciano sul Tempio,50 precisa che, tuttavia, «Leonardo Sciascia ignora la produzione pornografica di Giovanni Meli, non conosce Giuseppe Marco Calvino. Il quale è un contemporaneo dell’Abate palermitano e di Ignazio Scimonelli, e quindi anche di Micio Tempio; cronologicamente Calvino è la canna più corta della zampogna, ma, per i motivi che modula, la più licenziosa e la più spregiudicata, e fors’anche la più cinica; la meno presa da complessi, senza dubbio. Agli scrupoli dello Sciascia che rinuncia a darci la traduzione italiana del testo del Tropico del Cancro, Calvino avrebbe opposto il linguaggio da scomunica papale, irreversibile, della sua Musa in brio (...)».51

Lo scrittore di Racalmuto, così attento agli autori siciliani nel corso di tutta la sua intensa e copiosa produzione, ci lascia, in effetti, il rammarico di aver quasi cancellato la provincia trapanese dalla sua personale mappa letteraria.

Non perde il treno calviniano, invece, Santo Calì, che dedica molte e appassionate pagine al nostro bistrattato poeta, amorosamente studiandone le Poesie scherzevoli. Intorno a La meta a lu sticchiu osserva «come un componimento del genere possa diventare anche mezzo, del tutto inopinato e inopinabile, di satira civile; e quindi specchio dei tempi».52

Apprezza le lodi alle soldatesse dell’Eros ne la Bacicia, celeberrima buttana: «(...) una lunga ode, di fattura neoclassica, in cui l’esaltazione della bellezza femminile, puntellata di reminiscenze oraziane o vagamente rinascimentali, cede gradatamente il posto - pur nel perenne rigenerarsi della specie animale e vegetale, e persino minerale, - ad un sentimento penetrante, sottile d’amara provvisorietà».53

Non minore ammirazione mostra il Calì per Lu seculu decimunonu, dove il poeta «deluso spalanca le porte del suo provvido sarcasmo, tenta di aggredire e dilacerare il tessuto connettivo di quelle umane relazioni che puntando, ahimè, sul diritto del più forte, e quindi del prepotente, ti tolgono persino l’illusione di una protesta disperata. Ma che la protesta ci sia non c’è dubbio. Non è facile, certo, potere stabilire sino a che punto la satira tempiana, o quella calviniana, abbiano inciso sullo smantellamento del “vecchio radicato rancidume”, e che ruolo abbiano potuto esercitare sul lento processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova società; e soprattutto a che livello, se municipale o isolano. L’unico fatto sicuro è che in Sicilia una greggia innumerevole di poeti partorisce, belando, in Arcadia; e spesso nemmeno in quella. Accademici con tanto di credenziali, il Tempio e il Calvino avvertono intanto come il riparo dentro il “sacro loco” sia un continuo suicidio di uomini e di idee. Qui delle lodi a Nice o al Monarca puzzano persino le pareti delle aule rigurgitanti di vecchie divise borboniche; qui le lettere e le arti muoiono lentamente di consunzione, solo la scienza cerca di scrollarsi di dosso la polvere inerte di un passato presuntuoso e caparbio; il Calvino e il Tempio accusano il disagio del vaniloquio, vi reagiscono come meglio possono, senza peraltro evitare del tutto il pericolo di rimanerne vittime essi stessi (...). Nella cicalata che s’intitola Lu sbarcu di un pueta cu li Musi, il Calvino è tanto più grossolano, quanto più vigoroso, tanto più energico, quanto più sicuro della sua immunità; il suo Deputato sanitario non ha peli sulla lingua (...)».54

Si sofferma, poi, lo studioso etneo sulle istanze linguistiche sicilianiste del Calvino, argomentando dall’Introduzione agli Idilli di Teocrito e da La nascita di Paulu. Sunettu cu na cuda di diavulu: «(...) qui il bando al quinci e slinci trae spunto da premesse di carattere non solo estetico ma soprattutto sociale. (...) per il Calvino, il discorso ci sembra che debba essere ampliato e formulato, se non altro, al di là e al di fuori di un’intenzionalità meramente filologica e poetica. (...). Gli attacchi del Calvino alla parola ostrogota mirano a colpire i rappresentanti di un mondo etico-culturale siciliano in assoluto disfacimento, ciarlatanesco e soprattutto petulante. Il Tempio, nella sua fiacca Protesta, - un Confiteor recitato dietro le parole del confessore, - rinuncia, o fa finta di rinunciare, d’un colpo, ad affrontare il giudizio di una società irrigidita dentro gli aridi schemi di un controriformismo che non ammette nemmeno la replica del rimorso; ma Giuseppe Marco Calvino ricerca nel fondo della sua e delle altrui coscienze, con spregiudicata sofferta escavazione, il porsi e riproporsi di certe attività sessuali ostracizzate dal libro delle prammatiche, ma abbondantemente praticate dovunque l’uomo e la bestia convivano sotto lo stesso tetto. La Musa in sautu, già citata, è bilancio consuntivo e preventivo di un piano di produzione poetica che è fra le più protestatarie e crude dei primi decenni dell’ottocento; è soprattutto un documento, - chiamatelo onesto o inverecondo - di coraggio e di sincerità (...). Alle odi in cui i nuovi filosofi (e tra questi c’è il futtituri, il buzzaruni, il garrusu, il minaturi, e infine il pintutu) dànno alle elucubrazioni metafisiche per discettare dello stato reale, immanente, della loro mai soddisfatta lussuria, il Calvino premette un’avvertenza che va letta e meditata; non solo come pagina di letteratura amena, bensì come atto d’accusa contro quel bigottismo che copre di bianca calce i sepolcri in fondo ai quali la carne corrosa dai vermi, va in lenta, inesorabile putrefazione. (...). Il Tempio non avrebbe mai scritto - né sottoscritto - versi così saturi d’irriverenza e di cinismo nei confronti di quella religiosità cristiana trasmessa con relative credenze, per via di cromosomi ereditari, da padre a figlio per lunghissima serie di generazioni. Don Micio sarà stato parco frequentatore di templi, ma crede ancora nell’esistenza di Dio, negli effetti della grazia, nell’immortalità dell’anima; il Calvino crede solo nell’esistenza dei suoi bardasci e delle sue puttane; e della poesia che canta, in siciliano, e solo in siciliano, gli uni e le altre».55

Ponendo ancora a confronto la creatività del Tempio con quella del Calvino, entrambi alle prese poetiche col càntaro (vaso da notte), Calì ricerca le somiglianze e le peculiarità del comune elogio del pitale: «Espressioni ed immagini quasi simili (l’umiltà del vaso, ad esempio, e la regalità di chi vi sta seduto sopra) ritroveremo nella poesia tempiana che tratta lo stesso soggetto, anche se tra lo scherzo del trapanese e l’altro dell’etneo, corre un abisso difficilmente colmabile, quello stesso che divide l’Uccellatoio da Monte Malo. Micio Tempio è un precursore; Calvino un apprendista geniale, bizzarro, estroso, l’enfant terrible di tutta una famiglia di pornografi; i membri della quale non sono stati ancora nemmeno trascritti sullo schedario delle patrie lettere, come se la loro attività si fosse svolta in mezzo ai trichechi dei ghiacciai polari o alle lonze della foresta tropicale (...)».56

Ritorna, con ciò, l’autore linguaglossese a segnalare l’assurdità del silenzio e dell’ostracismo a cui sono soggiaciuti i nostri “scellerati” poeti licenziosi. Calì sostiene che Tempio e Calvino siano, per molti aspetti, speculari e complementari, certamente agli antipodi sul piano “civile”: «(...) vicini per gli argomenti trattati, i due hanno temperamenti vari, a volte persino opposti; e poi l’uno vive negli agi, se non nel lusso; l’altro è estremamente povero; dai componimenti del primo si sprigiona la gioia della canzone effimera; l’altro cede alla consolazione della poesia che allevia, ma non elimina del tutto il dolore. (...). Che il Tempio, invece, cercasse di trarre un qualche utile economico dalla sua poesia non c’è dubbio; lo dichiara, senza infingimenti, egli stesso».57

Il costumato abate Meli, all’ombra della sagrestia, non si sarebbe limitato a sonnecchiare sui temi erotici, come testimonierebbe il suo pepatissimo Lu futtisteriu,58 in gloria del libero amore, a cui Calì riaggancia gli svolgimenti della Bacicia calviniana.

Ma, nonostante questa diffusa intrepidezza verbale e poetica, l’autore di Yossiph Shyryn non ha dubbi sul conservatorismo fattuale, immanente dei nostri sfrontati cantori, sebbene riconosca al Calvino lampi di “modernità” ignoti al Tempio, al Meli e allo Scimonelli: «Il poeta trapanese, al pari dei suoi colleghi palermitani e di Micio Tempio, ha vista corta: il che non gli vieta di guardare al presente con occhio spietatamente sicuro di sé e di scorgere dappertutto solo usurpazione di diritti, carenza assoluta di doveri, caos sociale, limitazione, assurda limitazione, dell’esercizio naturale del futtisteriu: questo diventa il chiodo fisso, che nessuna tenaglia sradicherà dalla sua testa di vero o finto gaudente; se il trapanese non fosse un poeta, un autentico poeta, noi non leggeremmo versi perspicui, sarcastici, sfottenti di una verità sconcertante come quelli dedicati al Seculu decimunonu (...)».59

Calì, insomma, studiando il poeta erotico catanese, finisce con lo scoprire la non minore importanza del Calvino: «Gli studiosi hanno sin qui sconosciuto che il Giudice di Magna Curia (Ignazio Scimonelli - N.d.r.) rappresenta, insieme al Meli e al Calvino, uno dei tre esponenti più autorevoli della pornografia in versi nella Sicilia occidentale. Diciamo tre; ma di un quarto e di un quinto, siamo quasi sulle tracce».60

Raccoglie e documenta, quindi, Santo Calì indizi ed elementi di prova intorno alla frequentazione letteraria fra Calvino e Scimonelli:61 quest’ultimo è più volte nominato ne Le Scherzevoli, circostanza che ci pare deponga a favore dell’autore trapanese, ben consapevole delle proprie qualità e peculiarità e per nulla intimidito dal confronto col collega togato. Non risulterebbero invece certezze su eventuali contatti fra Tempio e Calvino: «Ma ebbero rapporti amichevoli Don Micio e Don Giuseppe Marco? Si conobbero? Furono in corrispondenza epistolare? Si imitarono? Si plagiarono?».62

L’omaggio caliano al poeta trapanese si conclude con l’inclusione di un copioso bouquet di sue liriche nel volume di studi tempiani: raro esempio, nel complesso, della generosità di uno scrittore nei confronti di un “diretto” concorrente.

Si deve riconoscere, peraltro, che gran parte dei meriti “editoriali” della riscoperta calviniana nell’ultimo trentennio sono da attribuire (insieme all’editore trapanese Celebes) a cultori e studiosi non indigeni (Virgilio Titone, Santo Calì, Vincenzo De Maria, Gianni Diecidue, Gaetano Cipolla), mentre alcuni tentativi di celebrazioni in patria hanno avuto esisti infausti.63

Né ci pare privo di significato che ad avallare, per primi e con maggiore fiducia di altri, il peso dell’opera calviniana siano stati degli studiosi di formazione prevalentemente storica (Rodolico, De Stefano, Titone, Oddo, Diecidue) piuttosto che dei letterati.

Di sicuro interesse è, ancora, un breve saggio dello storico Francesco Luigi Oddo, soprattutto laddove si sofferma sulla “duplicità” del poeta trapanese, quello edito in vita e l’altro, il superstite post mortem: «(...) benché non si possa parlare di un’intima negazione rivoluzionaria ed anarchica della consuetudine e delle tradizioni morali e civili, l’esplosiva impudicizia della strofa dialettale del Calvino tocca non di rado il culmine di una spregiudicata interpretazione del mondo e della vita, oltre la particolarità spaziale e temporale. Nel più spietato denudamento dell’istinto represso e della più urlante animalità dell’uomo da ogni ipocrita etichetta e da ogni conveniente verecondia, il Calvino non tanto sembra volere svolgere temi di sconcezza carnascialesca, quanto attingere la gioia dell’immaginazione e dell’espressione più libera. Ammettere ciò significa dire che Calvino merita fama di poeta. (...). Giuseppe Marco Calvino tende all’atteggiamento del Porta, naturalmente con le forze del suo genio ed i limiti del suo gusto; e così nascono i suoi scherzi».64

In margine a tali riflessioni, a riprova del valore e della robustezza dell’arte vernacolare del Calvino, si potrebbe notare e contrapporre alla capacità di espansione orizzontale della lingua nazionale, diffusa e adottata capillarmente, la qualità penetrativa verticale del dialetto, quando esso si nutre di tutta la propria ricchezza, autenticità, forza, e specialmente se trattato con mano sapiente.

Mentre l’idioma ufficiale sembrerebbe mutare con maggiore rapidità, soggetto a mille sollecitazioni, dovendo costantemente rinnovare il proprio mordente, il vernacolo si conserverebbe pressoché intatto, nell’uso e nel sentire, per tempi assai più lunghi, costituendo una straordinaria littorina dei secoli. Basti, ad esempio, considerare, all’interno del carteggio del Calvino stesso, quanto suoni per lo più superata e talvolta muffita la sua espressione italiana e quanto, all’opposto, sia ancora zampillante il suo coriaceo dialetto.

Riprendendo la carrellata critica sull’opera calviniana, ci rammarica la fretta con cui il castellammarese Giorgio Santangelo, curatore delle opere meliane per la Rizzoli, liquida il poeta trapanese: «(...) efficace nel verso facile e fresco, icastico e arguto, ricco sempre di viva umanità, anche se spesso opaco e greve, dal gusto della parola e della frase sboccata. Godette, infatti, e gode di fama di verseggiatore pornografico, soprattutto per i suoi versi in dialetto, ancora inediti (sic!), ma la sua pagina sa attingere talvolta un più largo respiro nella satira sociale e nella rappresentazione delle miserie e pene quotidiane dell’umile popolo».65

Succinto ma non sfavorevole il giudizio di Antonio Di Grado sul «trapanese Giuseppe Marco Calvino (...), più degli altri provvisto di una propria personalità poetica, che egli riversò senza misura in una produzione pornografica cupa e sfrenata, ricca di pose da libertino cinico e irriverente ma pure di vivaci trovate e di ingegnosi pastiches linguistici».66

Così lo descrisse, romanzescamente, a un pranzo con altre note personalità dell’epoca, Vincenzo Consolo: «(...) il poeta vernacolo Calvino, dell’Accademia della Civetta o degli Occulti. Questi, licenzioso e ardito, acceso giacobino, era raffrenato nel suo libero parlare inverecondo dal cibo che ingoiava in abbondanza e dal vocione e dal manone del padre Baldassare che gli sedea accanto».67

Naturalmente il “giacobinismo” è una comprensibile licenza poetica che, se non trova riscontro storico, gode del conforto sostanziale dell’opera calviniana.

Virgilio Titone, nella sua Presentazione al pregevole volume calviniano curato e tradotto da Diecidue, sostiene la preminenza del nostro autore rispetto ai poeti coevi: «Il trapanese Giuseppe Marco Calvino è indubbiamente il maggior nostro poeta in vernacolo, sebbene sia tanto meno conosciuto del celebrato Giovanni Meli e del catanese Domenico Tempio. Ma non è solo un poeta, sì anche una testimonianza storica dei costumi, delle idee o, nel senso più ampio, della cultura del suo tempo. Lo sono anche il Tempio e, in misura minore, il Meli (...). Ma non volle pubblicare quella che era la maggiore e più vitale delle sue opere. (...). Ci si potrebbe chiedere: per qual motivo non le pubblicò? Non perché gliene fosse mancato il coraggio. Se avesse temuto i pallidi custodi della pubblica morale, non le avrebbe scritte né diffuse. Quei versi, più che una parodia, che sarebbe stata pur sempre letteraria, erano per lui l’antiletteratura, la vita nella sua realtà antimoralistica».68

Nel suo saggio introduttivo, Gianni Diecidue fornisce delle interessanti annotazioni intorno alla prima edizione delle Scherzevoli che apparvero «non a Palermo per come si legge nel frontespizio, una necessaria falsificazione per sfuggire ai rigori della censura, ma in Trapani dalla Tipografia Sociale. (...). Certamente la scelta, che mosse ammiratori e la Sociale, che da un decennio andava diffondendo i principi del pensiero socialista e anarchico con la pubblicazione di giornali come “L’Aurora”, “La Scintilla”, “La Riscossa”, “La Nuova Riscossa”, questi ultimi dichiaratamente anarchici, a stampare alla macchia, nel 1900, le Scherzevoli, dovette essere dettata, al di là del contenuto erotico e del linguaggio “volgare, sporco, scurrile”, che di per sé costituivano un fatto dirompente, dissacrante, “rivoluzionario” nell’ambiente del “perbenismo” trapanese, prima dal convincimento che esse erano il prodotto di una genialità sregolare, ribelle, anarchica, poi dalla presenza di contenuti sociali e morali in quella poesia sboccata».69

Utili sono anche le osservazioni del poeta e saggista castelvetranese a riguardo del probabile periodo di composizione della silloge calviniana, che ricadrebbe: «in un arco di tempo relativamente breve e nella piena maturità di pensiero e d’arte del suo autore per l’unità di stile e di linguaggio che vi si ritrova, per il contenuto meditato e sofferto che vi si esprime e perché creazioni di una fantasia accesa, ardita e pienamente libera. Delle Scherzevoli due poesie sono datate, una La statua bicipiti l’8 gennaio 1831, l’altra, Lu dispiratu, l’”ottocentu trenta dui”. Alcune si possono facilmente datare come Lu ‘Nglisi o sia la Metempsicosi, dove, riferendosi a se stesso, e non c’è ragione di non credere che non si riferisca a se stesso, dice di avere 44 anni suonati; perciò è del 1829 e l’altro sonetto A li decurioni in cui si fa riferimento al Lazzaretto, alla Fardelliana, al Liceo, alle Scuole Lancasteriane che o furono istituite o trovarono realizzazione sotto il Sammartino, Intendente dal ‘31 al ‘34. Anche al poemetto La meta a lu sticchiu, che è il primo della raccolta, si può assegnare una data se in quel S. Gniachinu, con cui si chiude, è da vedere il Barone Riccio di San Gioacchino, che resse l’Intendenza dal ‘21 al ‘25. (...). Perciò la stesura delle Poesie Scherzevoli occupa all’incirca il decennio dal ‘21 o ‘25 al ‘33, anno della morte del poeta e costituiscono, nello spazio in cui svolgono le traduzioni della Batracomiomachia e degli Idilli, i momenti della più alta, autentica ed originale poesia calviniana».70

Lucido e pertinente ci pare, infine, l’excursus che lo studioso sviluppa con riferimento al linguaggio - e alla pretesa pornografia che lo caratterizzerebbe - adottato e inventato dallo scrittore trapanese, a cominciare dalle innovazioni presenti nella traduzione degli Idilli teocritei, dove il dialetto «si libera e libera il Calvino da ogni sorta di ricerca formale e di incrostazione letteraria, dalla parola aulica, da quella musicalità esteriore che erano le ipoteche arcadiche e neoclassiche per farsi espressivo, mosso, pregnante e che, se non anticipa, s’accompagna con quello “rivoluzionario” delle Scherzevoli. (...). Abbiamo definito rivoluzionario il linguaggio delle Scherzevoli, non tanto perché dà voce ad una materia scabrosa, che parla di culi, fiche, coito, erezioni, masturbazioni ecc. (anche Tempio parla di queste cose ed il suo linguaggio è poco rivoluzionario), ma nel senso che la lingua, il dialetto, che usa, nasce e si mantiene fuori da quell’ideale linguistico regionale che fu perseguito dal Meli e dietro il cui esempio e come ad un modello linguistico si volsero i poeti dialettali siciliani a cavallo tra sette ed ottocento, compreso lo stesso Tempio. Anche il Calvino usa il dialetto “pulito” dal toscano, il tosco fosco, come lui lo chiama, ma questa pulitura non è il risultato di un’operazione di tipo letterario, bensì di un bisogno istintivo di possedere una lingua originaria, naturale, “materna”; di aderire alla “parlata” immediata e spontanea; di far propri voci, modi di dire, costrutti, locuzioni locali, anche gergali, che correvano ed ancor oggi corrono sulle bocche dei siciliani, soprattutto dei trapanesi della marina e del monte. Talvolta la parola se la inventa, se la crea per farla più significante. Ci troviamo perciò in presenza non di un’operazione di laboratorio, ma di un risultato, di un prodotto tanto straordinario quanto originale e personale, che si raggiunge soltanto ed unicamente per via di una fantasia creativa fervida e commossa. (...). Da qui l’espressività e la ricchezza del linguaggio e del vocabolario calviniano, che il Meli non ha ed al cui confronto quelli del Tempio appaiono poveri. Senza dire che la parola, il detto, la battuta, densi e corposi come sono, si visualizzano, assumono il valore e la portata di gesto (...). Materia e linguaggio che non sono pornografia, giacché non hanno l’intenzione e il fine di solleticare, di smuovere un prurito, di eccitare una sensualità animalesca, ma al contrario atto e forma liberatori; un sentimento univoco di libertà (...) da una tradizione arcadica, metastasiana e meliana, divenuta per troppo abuso sciatta e insipida nelle prove delle accademie (...)».71

Nel 1997, grazie alla traduzione in Inglese e alla cura editoriale di Gaetano Cipolla (docente di Italiano alla St. John University di New York e direttore del periodico «Arba Sicula»), Calvino, insieme al Meli e al Tempio, fa il suo ingresso nella “terra promessa”, mentre l’Ottocento letterario siciliano e italiano ancora nicchiano: «Moreover, according to Di Maria, when Calvino came on the literary scene, with his three predecessors already “departed”, it was a credit to this Trapanese that he did not fall into the trap of the sentimental, pseudo-metaphysical, escapist language of the bourgeoise salons. Instead, Calvino continued to break revolutionary ground excavated by Meli, Tempio and Scimonelli so that even obscene and apparently pornographic poetry, not to mention the erotic, embodied that humanistic struggle to liberate humans from their ignorance and presumptions, to undermine institutionalized hypocrisy ad legalized violence in the name of true Liberté, Fraternité et Egalité, and to exorcise the bug-a-boos (taboos) repressing the mind, body and spirit. In this context (...) the poetry of these four Sicilians was revolutionary (...). In the face of Power. Was that what the 1960’s pacifists (...) meant when they shouted obscenities like “make love, not war?”».72

NOTE

1 «Il poemetto sull’Industria Trapanese è ricco di cose e, forse, il migliore fra i componimenti poetici del Calvino finora veduti; ma io mentirei bassamente al Calvino, e a’ lettori, se dicessi che vi è scintilla di vera poesia. La qualità dell’argomento in esso trattato, mi fa sperare che l’autore vorrà darci col tempo delle utili prose» (cfr. «L’Antologia», 1826, n. 77, p. 94).

2 Cfr. G. Schirò, Idilli di Teocrito. Traduzione libera in siciliano di G.M. Calvino, «Giornale di Scienze, Lettere ed Arti per la Sicilia», tomo XXXIV, n. 101, pp. 182-183.

3 Cfr. G. Schirò, Idilli di Teocrito cit., pp. 188 e 192.

4 Cfr. F. Mondello, Bibliografia trapanese, Palermo, Tipografia del Giornale di Sicilia, 1876, p. 113.

5 Cfr. N. Rodolico, La satira nelle poesie siciliane di Giuseppe Marco Calvino, «Trapani», 1969, p. 23. Il medesimo testo era stato stampato ad Acireale (CT), D’Inzuso editore, nel 1895.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Cfr. N. Rodolico, art. cit., p. 24.

9 Cfr. N. Rodolico, art. cit., pp. 24 e 26.

10 Cfr. N. Rodolico, art. cit., p. 27.

11 Ibidem.

12 Cfr. N. Rodolico, art. cit., p. 28. Per una più ampia e puntuale comprensione dei fermenti riformatori e, insieme, classicisti della letteratura del «secolo delle cose», si cfr. N. Tedesco, Settecento in Sicilia. L’ilare malinconia e la rivoluzione felice, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia Editore, 1993.

13 Cfr., ad esempio, in G. Baffo, Poesie, a cura di P. Chiara, Milano, Mondadori, 1974, il sonetto L’autore s’impesta (alla p. 117, in cui «I preti e i frati fa la prima strada,/ E i secolari sorbe i scolamenti»), composizione che, peraltro, ricorda il calviniano Lu seculu decimunonu (il Baffo, dal suo canto, definisce «Secolo infame!» il Settecento); e sulle pratiche e le ipocrisie sessuali del clero s’incentrano parecchie delle liriche contenute nella citata raccolta.

14 Cfr. N. Rodolico, La satira nella poesia... cit., p. 29.

15 Cfr. N. Rodolico, art. cit., p. 30.

16 A parte alcune pièce già richiamate dal Rodolico (La meta a lu sticchiu, Lu triunfu supra lu munnu, la carni e lu Dimoniu, Lu seculu decimunonu), certo non prive di vetriolo contro la classe dominante (aristocratica, ecclesiastica o arrivista tout court), si possono ancora ricordare - circa la gestione della res pubblica e i suoi rappresentanti - La lastima di lu sindacu tormentatu da un varveri, La statua bicipiti o Lu gattu e Saturnu, A la casina sanitaria (tutte incluse in G.M. Calvino, Poesie scherzevoli, Trapani, Celebes, 1969). Il poeta trapanese, in realtà, sembrerebbe prediligere la satira sociale e dei costumi, non tanto, a nostro avviso, per una sorta di postuma (trattandosi di inediti) autocensura, ma perché è nelle strade, nelle piazze, nei teatri, nelle biblioteche, nelle accademie culturali, nei conventi, nelle mura domestiche e così via - più ancora che negli intrighi e nei gabinetti politici - che egli trova la materia prima della sua poesia, della sua “filosofia” e della sua aspra critica alla Trapani e alla Sicilia del suo tempo.

17 Cfr. G. Licata Lopez, Giuseppe Marco Calvino. Studio. Sulla tomba della madre. Carme, Trapani, Gervasi-Modica, 1898, pp. 7-9.

18 Cfr. G. Malato, Le “Accademie Trapanesi”, «La Falce», Trapani, 16 ottobre 1898.

19 Cfr. G. Predieri, Un emulo del Meli, «Rivista Abruzzese», Teramo, 1912.

20 Cfr. G. Predieri, art. cit., p. 9.

21 Cfr. G. Predieri, art. cit., p. 10.

22 Cfr. G. Predieri, art. cit., p. 12.

23 Cfr. G. Predieri, art. cit., p. 14.

24 Cfr. G. Predieri, art. cit., pp. 16-17.

25 Cfr. C. Di Mino, Sicula Gente. Giuseppe Marco Calvino, «Giornale di Sicilia», Palermo, 8 maggio 1932.

26 Ibidem.

27 Cfr. C. Ruggieri, Il poeta Calvino, «L’Ora», Palermo, 16 giugno 1942.

28 Ibidem.

29 Cfr. C. Ruggieri, Ancora del poeta Calvino. La maschera e il volto, «L’Ora», Palermo, 30 luglio 1942.

30 Cfr. F. Gianquinto, «Giornale di Sicilia», 17 luglio 1942. Di tale articolo, che non abbiamo reperito né a Trapani né a Palermo, abbiamo avuto notizia indiretta dallo stesso Ruggieri (che lo richiama nel suo intervento del 30 luglio 1942) e da Francesco Luigi Oddo che ne cita dei brani (cfr. F.L. Oddo, Vecchie polemiche trapanesi. Il poeta Marco Calvino meritava la celebrazione centenaria, «Trapani», a. XVII, n. 190, 1972, pp. 5-8).

31 Cfr. C. Ruggieri, Parliamo per l’ultima volta del poeta Calvino, «L’Ora», Palermo, 27 settembre 1942.

32 Cfr. C. Guida, Profilo politico di Giuseppe Marco Calvino, «L’Ora», Palermo, 28 giugno 1942.

33 Ibidem.

34 Cfr. C. Guida, La rivolta di Palermo del 1820 nelle cantiche di Giuseppe Marco Calvino, «L’Ora», Palermo, 13 ottobre 1942.

35 Sulla figura e sull’opera di Santo Calì si vedano, tra l’altro, S. Calì, La notti longa. Canti siciliani, a cura del Centro Studi Santo Calì, Catania, 1972; S. Calì, Yossiph Shyryn, a cura di N. Scammacca, introduzione di G. Manacorda, Trapani/New York, Editrice Antigruppo Siciliano/Cross-Cultural Communications, 1980; AA.VV., Santo Calì. Atti del convegno nazionale di studi. Linguaglossa 16-19 dicembre 1982, Linguaglossa, Comune di Linguaglossa, 1983; Le parole di legno. Poesia in dialetto del ‘900 italiano, a cura di M. Chiesa e G. Tesio, Milano, Mondadori, 1984, vol. II, pp. 41-51; Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi, a cura di G. Spagnoletti e C. Vivaldi, Milano, Garzanti, 1991, vol. II, pp. 1286-1291; M. Cavallaro, Santo Calì un uomo scomodo, Catania, Edigraf, 1979.

36 S. Calì - V. Di Maria, Domenico Tempio e la poesia del piacere. Studi tempiani, Catania, Giuseppe Di Maria Editore, 1970, 2 voll..

37 «Degli scrittori licenziosi italiani Giovanni Boccaccio è, senza dubbio, un antesignano; lo seguono il Bandello e il Panormita, lo Straparola e il Sercambi, l’Ariosto e il Bibbiena, il Machiavelli e l’Aretino, il Grazzini e il Molza, il Folengo e il Berni, il Bembo e il Marino, il Veneziano e il Batacchi, il Baffo e il Meli, lo Scimonelli e il Calvino; e sono cortigiani e giudici, abati e cardinali. La retroguardia in marcia si fregia dei nomi di Gabriele D’Annunzio e di Vitaliano Brancati, di Guido da Verona e di Alberto Moravia, di Dacia Maraini e di Ercole Patti, di Giovanni Arpino e di Pier Paolo Pasolini; e di una innumerevole folla di pupilli e bardasciotti. Da noi, insomma, la cosiddetta pornografia ci sta di casa. Se c’è un difetto, di cui possiamo rimproverarci, è quello di non aver mai preso la cosa sul serio, o di averla presa troppo sul serio. (...). Sicché, se desideriamo procurarci uno studio veramente serio sui Ragionamenti o sui Sonetti lussuriosi dell’Aretino o sulle Poesie di Giorgio Baffo dobbiamo impegnare le ricerche certosine e le geniali interpretazioni di Guillaume Apollinaire o di un Jean Harvez» (cfr. S. Calì - V. Di Maria, Domenico Tempio e la poesia del piacere. Studi tempiani, Catania, Giuseppe Di Maria Editore, 1970, vol. I, p. XIV).

38 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. I, pp. XXII-XXIII.

39 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. I, p. XXVI.

40 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. I, pp. XXVII-XXVIII.

41 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. XII-XIII.

42 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. XII-XIII.

43 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. XXIV e ss..

44 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. LIV e ss..

45 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. 18-19.

46 Cfr. C. Mandoli, La verga delle donne, «Il Grande Vetro», Pisa, n. 147, maggio-giugno 1999, p. 38, dove, tra l’altro, si sostiene che: «Non a caso Tommaso D’Aquino insisteva perché le donne, nel rapporto coniugale, giacessero supine, cioè nella posizione poi denominata del missionario, nella quale per l’appunto è consentito uno spazio minimo ai loro movimenti. In questo modo, secondo Tommaso, si evitava una maggiore partecipazione della donna all’atto sessuale, ciò che avrebbe prodotto l’eccitazione del movimento del grilletto - così era ed è ancora popolarmente chiamata la clitoride - e facilitato il raggiungimento dell’orgasmo femminile. Cosa che bisognava assolutamente evitare secondo i teologi. Dopo il Columbus i medici e gli anatomisti hanno dovuto parlare della clitoride, ma il più delle volte per rinfacciarla alle donne con l’accusa che quest’organo era responsabile e spia delle loro indecenze. (...). È, in ogni caso, attestato che il venerologo inglese William Acton scriveva, nel 1857, che “le donne perbene non hanno sensazioni sessuali” e incoraggiava i medici ad amputare la clitoride alle donne. L’amputazione della clitoride era consigliata anche come rimedio alla sterilità della donna. (...). Questa congiura si è interrotta dagli inizi degli anni Settanta, allorché si è cominciato a studiare meglio la clitoride e la sua funzionalità erotica».

47 «Questa sperimentazione artistica, volta all’ibridazione o alla zoomorfia, potrà essere un menabò di lavoro per una nuova estetica capace di liberare l’uomo dai vincoli dell’anatomia antropocentrica. L’ibrido umano-non umano, pertanto, si candida - assieme a quello organico-inorganico - come una delle più importanti esperienze di soglia che ci riserva il nostro futuro» (cfr. R. Marchesini, antropo-zoo, «Flesh-out. Corpi e attitudini fuori controllo», Milano, n. 3, aprile-maggio 1999).

48 Si cfr. G. Pitrè, La vita in Palermo cento e più anni fa, Palermo, Reprint, s.d., soprattutto i capitoli Cartelli e Pasquinate (pp. 135-144), I Giacobini e la poesia politica (pp. 145-162) e Circoli di conversazione. Romanzi più in uso (pp. 270-281).

49 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, p. 40.

50 Cfr. Il catanese Domenico Tempio, in L. Sciascia, Opere 1984 - 1989, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 1991, pp. 1186-1189.

51 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, p. 78.

52 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, p. 82.

53 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, p. 83.

54 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. 83-84.

55 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. 87, 92 e 94.

56 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, p. 97.

57 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. 102 e 104.

58 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. 122-124.

59 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, p. 125.

60 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, p. 136.

61 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, pp. 138-152.

62 Cfr. S. Calì - V. Di Maria, op. cit., vol. II, p. 152. Sul tema delle possibili confusioni nelle attribuzioni di alcune liriche – calviniane, per qualcuno; ascrivibili alla penna del Tempio, per altri - tuttavia, tenute presenti delle testimonianze che potrebbero meritare qualche approfondimento: «Il 4 giugno 1933, Giuseppe Denaro scriveva al barone Drago di temere che la celebrazione fosse abortita, ed, a proposito del Calvino, aggiungeva: “...incominciai ad apprezzarne il valore circa trent’anni addietro e proprio nell’epoca in cui da studente frequentavo la biblioteca di Catania. Assistii, con vero sconforto, alla profanazione di alcune belle liriche del poeta Calvino, nel tempo in cui alcuni speculatori, nel raccogliere in volumi le poesie del poeta catanese Tempio, confondevano tra le poesie di quest’ultimo alcuni lavori pubblicati negli anni 1814 e ‘15 sul Giornale di Amena Letteratura”. Con il conforto di due raccolte di poesie siciliane, quella di Salvatore Sciuto e quella di Luigi Natoli, il Denaro riapriva la questione della doverosa attribuzione al Calvino di diverse composizioni, tra cui Lu marito beccu, andate a finire tra quelle del Tempio, attestando, inoltre, come le rime pubblicate da Leonardo Vigo nella sua raccolta, con l’indicazione: Trapani, appartenessero al trapanese Calvino» (cfr. F.L. Oddo, Vecchie polemiche trapanesi. Il poeta Marco Calvino meritava la celebrazione centenaria, «Trapani», a. XVI, n. 2, febbraio 1971, p. 22).

63 Il poeta dialettale Peppino Denaro, che stimava parte della produzione calviniana non inferiore a quella del Veneziano e del Meli, lamentava che: «Nella mia lunga permanenza a Trapani ho dovuto con amarezza constatare che molti trapanesi sconoscono anche il vero nome di Giuseppe Marco Calvino e lo confondano con (...) Salvatore Calvino (...)» (cfr. G. Denaro, Giuseppe Marco calvino, «Po’ t’u cuntu!», Palermo, 8 marzo 1930).

Di analoghe delusioni riferisce Nicola Lamia, per il fallimento delle manifestazioni vagheggiate nel centenario della morte del poeta: «(...) nel 1933, ad iniziativa di un gruppo di eletti professionisti trapanesi, con alla testa il compianto Barone Carlo Drago, furono rivolti ripetuti appelli alle autorità e alla cittadinanza perché fossero rese degne onoranze a Giuseppe Marco Calvino; ma, proprio per quell’apatia di cui parlava Peppino Denaro, l’iniziativa cadde nel nulla (...)» (cfr. N. Lamia, Giuseppe Marco Calvino, «Sicilia Oggi», Trapani, a. XII, n. 47, 1971).

Di tali mancate rievocazioni scrisse più dettagliatamente un altro studioso trapanese (cfr. F.L. Oddo, Vecchie polemiche trapanesi cit., p. 20). Dalla stessa fonte si apprende che sarebbe stato Giuseppe Malato, autore di alcuni interventi sulle Accademie Trapanesi e sullo stesso Calvino, a “patrocinare”, dietro le quinte, la prima edizione delle Scherzevoli calviniane.

64 Cfr. F.L. Oddo, Poeti del Trapanese. Giuseppe Marco Calvino, «Trapani», Trapani, a. XVII, n. 190, 1972, pp. 6 e 8.

65 Cfr. G. Santangelo, Letteratura in Sicilia da Federico II a Pirandello, Palermo, Flaccovio, 1986, p. 71.

66 Cfr. A. Di Grado, La poesia illuministica: Domenico Tempio, in Storia della Sicilia, Napoli, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1980, vol. IV, p. 638.

67 Cfr. V. Consolo, Retablo, Palermo, Sellerio, 1987, p. 143.

68 Cfr. G.M. Calvino, Poesie scherzevoli, presentazione di Virgilio Titone, saggio introduttivo e traduzione a fronte di Gianni Diecidue, Castelvetrano, Mazzotta, 1990, pp. 5-6.

69 Cfr. G.M. Calvino, op. cit., pp. 13-14.

70 Cfr. G.M. Calvino, op. cit., pp. 18 e 20.

71 Cfr. G.M. Calvino, op. cit., pp. 12, 20, 21 e 23.

72 Cfr. Sicilian Erotica. A Bilingual Anthology of Erotic Poems by Giovanni Meli, Domenico Tempio and Giuseppe Marco Calvino, introduzione di J. Vitiello, traduzione a cura di Onat Claypole, USA/Canada, Legas, 1997, p. 33: «Inoltre, secondo Di Maria, quando Calvino apparve sulla scena letteraria, con i suoi tre predecessori gia “scomparsi”, fu un vantaggio per questo trapanese il non cadere nella trappola del sentimentale, pseudo-metafisico, non impegnato linguaggio dei salotti borghesi. Invece, Calvino continuò a condurre più a fondo la ricerca del Meli, del Tempio e dello Scimonelli, in modo tale che anche la poesia oscena e apparentemente pornografica, senza contare quella erotica, diede forma a quella lotta umanistica tesa a liberare gli esseri umani dall’ignoranza e dalle presunzioni, minare l’ipocrisia istituzionalizzata e la violenza legalizzata nel nome della vera Liberté, Fraternité et Egalité e ad esorcizzare i tabù che reprimono mente, corpo e spirito. In tale contesto (...) la poesia di questi quattro siciliani fu rivoluzionaria (...). In barba al Potere. Era ciò che i pacifisti degli anni Sessanta (...) intendevano quando gridavano oscenità come “fate l’amore, non fate la guerra”?».

|

|

|